ものが見える仕組みは昔からいろいろ提案された。古代ギリシアの学説をおもに紹介する。けっこう今見ると面白い仕組みである。

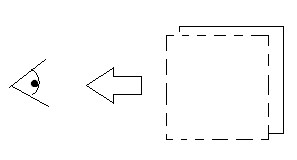

皮が目に入る?流入説

紀元前5世紀ころのレウキッポスが始まりで、デモクリトスなどの原子論が支持していた。

原子論者の説

剥がれた映像が目に入ることでものが見える、と考えた。

ルクレティウスは実際に皮の例えを使っている。蝉とか蛇とかの羽化や脱皮のように物体からも表面が剥離する、といっている。

欠点は、原子がでるなら物体が痩せていくはず、といったもの、目より大きなものがなぜ目に入るのかという点、剥離した原子同士が空中でぶつかってばらばらにならないのかという点などがあった。

アリストテレスの説

視覚対象の表面の色が透明な媒質(この場合は空気)の質的な変化をもたらし、それが目に入る。また、アリストテレスは五感の分類をし、それぞれの感覚が感覚器官に独特なもの、という考察もしていた。

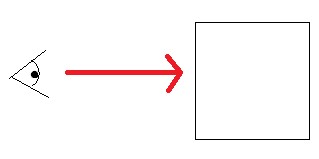

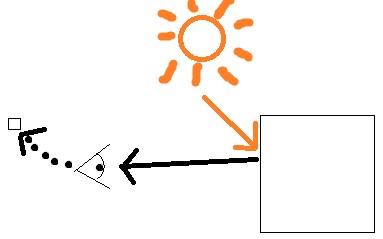

目からビームがでる?流出説

紀元前460ころのエンペドクレスがおもな論者であった。

目が火をもっており、その光が対象へと流出する。そのことでものが見える、と考えた。目に能動的な役割を当てはめることで視覚の説明をするものだった。

この考えは暗闇の中にちょうちんを持って出かける、といったたとえで説明されていたようである。

欠点としては、目の中に日を持っているなら、夜の暗闇で見られないのはなぜか、という点が説明できないことであった。

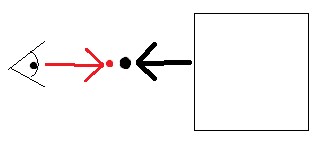

複合的な説 プラトンの説

プラトンは、流入説と流出説の両方の特徴をもつアイディアをしめした。目の中の火と外界の光が両方ないと見られない、と考えた。物体が粒子を飛ばすと同時に、視線も粒子を飛ばしており、これらの相互作用が視覚の仕組みである、とした。

また、色については構成粒子の大きさの違いによって目への作用が違うので色が変わると考えた。物体の粒子が視線の粒子より大きいと視線を収縮させ黒く、反対に小さい粒子は拡張させ白くなる。大きさが同じだと認識されず透明になる。

生物学での解決

時代が下って18世紀ころになると、解剖学の進歩によって目の仕組みが解き明かされていき、目の中に光を受容する細胞がいくつかあることが明らかになった。

これにより、光が物に当たって反射すると、その光が細胞に当たって電気信号を発し、それが視神経を通じて脳の中に視覚を形成する、という一連のしくみがようやく理解されることになった。