SOSはモールス信号における有名な信号のひとつであるが、これを光でおこなうという方法も可能である。ここでは、SOSの歴史も含めてその事例を解説する。

SOSが禁止されたかどうかについてはこちら↓

モールス信号を光で

モールス信号は、本来は電信を使ってキーをたたいて行うものであるが、今日では、電信が廃れたことも青待って音や光で通信するもの、というイメージが強くなっているようである。このため、これを前提としている製品もある。

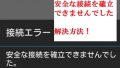

上の画像はSOSを光で表現した際の点滅の様子であるが、これはS「・・・」のトン3回と、O「ーーー」ツー3回、そして最後にまたS3回という順に光っているのを繰り返している。

光でどこまでとどくか?

基本的に光を使った通信は空気の透明度におおきくさゆうされる。しかしながら、条件が整えば太陽光の反射のみでも数十キロは通信できたという記録がある。

また、補助装置として望遠鏡で相手の高原を見られるという条件があった場合は、200キロメートル以上も離れた位置からでも通信した記録がある。

ライトにデフォルトでSOSが入っているもの

専門的な懐中電灯などには、SOSのタイミングで光ってくれる機能が標準装備されているモデルもある。キャンプなどの際には、使えそうである。もっとも使うような状況に陥らないほうがよいに決まってはいるが。

スマートフォンのアプリなどにも同様のものがあり、これはフラッシュライトの光の点滅をSOSのキーと同様に制御することで実現している。

懐中電灯と手でもできる

スイッチを自分で制御することによってごく普通の懐中電灯でもSOSを光で送ることができる。ライトを1秒間に3回点滅させ(3つのトンを表現する)、次に2秒間に3回点滅させ(3つのツーを表現する)、もう一度ライトを1秒間点滅させる(3つのトンを表現する)、という方法である。

あるいは、上記と同じ方法でスイッチのオンオフではなく、手の平で光っている部分を覆い隠すことによってSOSを表現することができる。

SOSを光で出した事例はある?

SOSを光で出した事例は、直接の確認はされていないようである。しかしながら、鏡の反射によって遠くの見方に連絡をするという方法は意外と歴史が古く、古くはネイティブ・アメリカンもおこなっていたようである。また、時代が下って南北戦争時のアメリカの軍勢が見方に連絡を取る手段としてこの方法をとっていたことが知られているので、なかには救難信号のようなサインを送っていた可能性もある。

なぜ光でSOSを出した記録がないのかというと、SOSが救難信号として利用された時代(おもに1910年代以降)にはすでに無線電信による通信が当たり前になっており、SOSの全身にあたるような信号である「CQD」がすでに使われていた。

つまり、光で伝えるのはそれよりも実用性が乏しい(直線状にしか伝えられないなど)ので、そのような機会がなかったと考えられる。

光でSOSを送信する機器

光でSOSをおくれる機器としては、以下のようなものが会った。ここでは、それらの歴史を紹介する。

ヘリオグラフ

ヘリオグラフは、鏡と覆い、あるいは鏡とシャッターを使って光を照射と遮断を容易に繰り返せるようにして、光によるトンとツーを実現する通信装置であった。

イギリス人の電信スタッフであったヘンリー・クリストファー・マンスが1869年頃に発明した。これが最初の広く受け入れられたヘリオグラフであった。マンスのヘリオグラフは一人で簡単に操作でき、重さもなく、操作者はヘリオグラフとその三脚を簡単に持ち運ぶことができた。

この結果、以後半世紀近くのヘリオグラフの実用化の時代が訪れる。

じつはこれが「紅の豚」に出てくるあの通信装置である。

信号灯

太陽光で光を送るという考えがあれば、当然、人工的な明かりで同じことをしようという発想も出てくるわけである。

ランタンをつかって点滅させるというアイデアが最初のそういった信号灯だった。これは、だいたいヘリオグラフと同時期に考案されており、1867年にイギリス海軍のフィリップ・ハワード・コロンブによって発明された。この時代には電気ではなく、燃料を必要とするランプが使われている。よって、欠点としては燃料切れの心配というものがあるわけである。

構造としてはヘリオグラフに似ており、ランプの前に取り付けられたシャッターを開閉するか、凹型ミラーを傾けることによって、光の束を制御する。

今日では、もちろん電気を使って光るランプが取り入れられているが、現役である。航空機の無線機が故障した場合の予備の装置として、現在まで海軍や航空管制塔に使用され続けている。

まとめ

- SOSを光で送ることはでき、それにはライトとモールス符号を覚えていればできる。

- 光による信号の送受信は最初は鏡など、次にランプをつかうものに進歩した。

- 信号灯は現在でも使われている。