医療

医療 麻沸散の成分はこれ?!ただの誤植だった?

三国時代の名医であった華陀には、麻酔薬として麻沸散という薬を用いていた、というエピソードがある。三国志の時代以降、この成分について研究や議論が活発であった。そのなかで推定されている麻沸散の正体について解説する。麻沸酸の成分主流となっている説...

医療

医療  物理

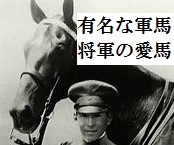

物理  軍事

軍事  生物

生物  その他

その他  天文学

天文学  その他

その他  時事

時事  物理

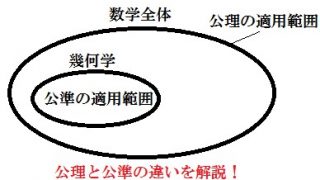

物理  数学

数学  発電

発電  物理

物理  機械

機械  人物伝

人物伝  お役立ち

お役立ち  お役立ち

お役立ち  その他

その他  物理

物理  お役立ち

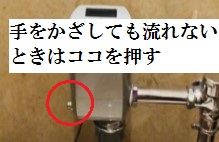

お役立ち  お役立ち

お役立ち