永久機関にまつわるロマンたっぷりなシリーズ、今回はなんとその第25弾!🎉

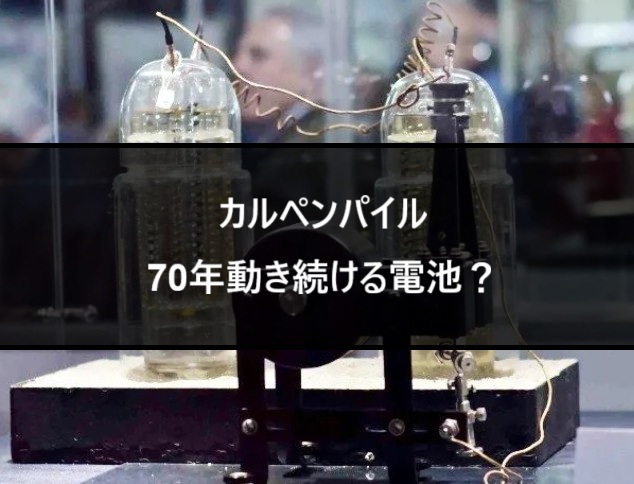

ご紹介するのは… カルペンパイル(Karpen Pile)。

ちょっと名前が渋くて硬そう?

でもこのカルペンパイル、70年以上も動き続けてる電池なんですって…え、マジで?🤯

🧪 カルペンパイルって何モノ?

「カルペンパイル」は、1949年にルーマニアの発明家 ニコラエ・カルペン(Nicolae Vasilescu-Karpen) によって作られた、いわゆる「電堆(でんたい)」型の電池です。

📍電堆って何?

簡単に言えば、昔の電池のご先祖さま的存在!

レモンに銅と亜鉛を刺してLED光らせたことある人は、それと似たような仕組みを想像してみてください。

電堆が開発されてから、このようなずっと動く電池型の永久機関は試みられてきました。

でも!カルペンパイルは普通の電池じゃありません。

なんとこの装置、70年以上ず〜〜〜っと動いてるという報告があるんです。

現在もブカレストの国立技術博物館に展示されていて、ガチで“生きて”る状態。

こ、これは…永久機関!?😳

と思いたくなるのも無理はありません。

🔧 その仕組み、まさにミステリー!

科学者たちがカルペンパイルに注目する最大の理由。

それは、動き続けているのに、仕組みが完全には解明されていないという点。

構造としては、非常にシンプルながら不思議な動きを見せるこの装置。

そのプロトタイプは1950年に組み立てられ、以下のような構成になっています:

🔹 構造概要:

- 直列に接続された2つの電気パイル

- 小型のガルバノメトリックモーターを駆動

- モーターにはスイッチに接続された金属ブレードが取り付けられていて、半回転ごとに回路を開閉

- 回路が開いている間に、パイルは再充電し、極性を再構築する設計

この「開閉のタイミングと充電サイクル」のバランスが絶妙で、まるで呼吸をするように微細な動作を繰り返しているんです。

使用されている素材にも注目すべきポイントがあります。

電極には、なんと金と白金(プラチナ)が使われており、これは非常に反応性が低く、腐食に強い金属です。

普通の電池では:

一方の電極が腐食してイオンを失い、

もう一方の電極にその物質が堆積する

という変化が起こるのですが、カルペンパイルでは腐食が検出されないんです。

構成としては:

- 2つの純粋な金属電極

- 純粋な硫酸に浸された状態

- 密閉されたセル構造

この極めて単純な構造ながら、腐食もなく、長期にわたって稼働可能という点が謎を深めている要因のひとつ。

💡注目ポイント

カルペンパイルの発電密度は非常に低いものの、それがむしろ功を奏している可能性があります。

なぜなら、発電密度が低ければ素材の消耗も少ないからです。

つまり:

金と白金という耐久性の高い金属

+ 微小な電力

+ 絶妙な充電サイクル

→ 超・長寿命のエネルギーシステム

ってわけですね。

🧙♂️ 永久機関なの?それともトリック?

じゃあこのカルペンパイル、ほんとに永久機関なの?って話。

科学の世界では「エネルギー保存の法則」っていう超・鉄の掟があります。

これは「エネルギーは勝手に生まれないし、消えもしない」っていうルール。

だから、“完全な永久機関”はこの法則に真っ向から反してるわけです。

でも、カルペンパイルのようなものが登場すると、「え、もしかして…?」とざわつくわけですね。

実際のところ、カルペンパイルが本当に“エネルギーを無から生み出してる”わけではない可能性が高いです。

たとえば:

- 微小な外部熱(室温など)を活用している

- ゆっくりとした化学反応を利用している

- 電極と電解液のバランスが神がかっている

といった説が考えられています。

また、現在はわずかながら動作していることが確認されていますが、いずれにせよ、中の化学エネルギーが尽きれば、停止します。

📚 カルペンパイルの歴史と、ちょっと切ない背景

発明者カルペン博士は、ルーマニアの物理学者・発明家であり、かなり頭のキレる人だったそうです。

彼は当時、「この技術で未来の電源を変えられるかも!」と意気込んでいたとか。

でも、当時の科学界ではこの技術はほとんど注目されず、実験も広まらず、本人が亡くなったあとにようやくちょっとずつ話題に。

今では、世界のオカルト系YouTuberから、ガチ科学者までがカルペンパイルの謎に挑戦中。

でも誰も再現に成功していない…っていうのがまた、ロマンですよね🌌

まとめ!カルペンパイルの魅力ポイント🍬

- 70年以上動いている謎の電池、カルペンパイル!

- 発明者はルーマニアの天才・ニコラエ・カルペン博士🧑🔬

- 仕組みは簡単そうに見えるけど、詳細は未解明でミステリー状態🔍

- 構成:金・白金の電極+純硫酸+ガルバノメーター+自動スイッチ!

- 腐食なし&微弱な電力で超長寿命

- 科学的には「永久機関ではない」とされるが、誰も再現できていない…

📝 この記事のまとめ(要点箇条書き)

- カルペンパイルは1950年にプロトタイプが完成

- 構成は2つの電堆+ガルバノメトリックモーター+スイッチ付きブレード

- 回路の開閉と再充電のサイクルが絶妙に設計されている

- 金と白金の電極、純硫酸の電解液という腐食の起きにくい素材構成

- 通常の電池と異なり、腐食や堆積が検出されない点が最大の謎

- 発電密度が極端に低いため、エネルギー保存の法則に反しない可能性が高い

- 永久機関ではないが、“限りなくそれに近い”不思議な装置として話題に

以上、今回の「永久機関File25」いかがでしたか?

カルペンパイルの魅力って、単なる電池を超えた“時を超えるミステリー”って感じがして、ワクワクしません?✨

もしタイムマシンがあったら、カルペン博士に直撃インタビューしてみたいところです(笑)

次回の“永久機関ファイル”もお楽しみに〜!