さてさて、ついにやってきましたよ〜

ヒルベルトの23の問題シリーズ、今回でなんと第11問目!お題は……

「代数体上の二次形式の分類」

……うん、タイトルからしてすでに若干むずかしそう。

でも安心してください。この記事では、ガチガチの数学用語をかみくだいて、ポップに楽しく解説していきます!

■ 「代数体上の二次形式の分類」って何??

まずは代数体とか、二次形式などの専門用語を読み解いていき、問題が何を言っているのかを見ていきましょう。

● 「二次形式」とは?

「二次形式」とは、簡単に言うと二次式の“形”のことです。

たとえば:

Q(x,y) = a x² + b x y + c y²

これは二変数の二次形式ですね。

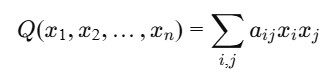

一般に、変数が n 個ある場合は:

Q(x1,x2,…,xn)=∑ij aijxixj

各項が2つの変数の積で、次数が2になっているのがポイントです。

● 「代数体」とは?

「代数体」とは、有理数(分数)を拡張した数の世界で、有限次元の代数的拡大体のことを指します。

例として:

- Q(√2)

- Q(i)(虚数単位を含む体)

これらすべてが「代数体」です。

● 問題の狙いは?

つまりこの問題は、ズバリ:

「いろんな代数体の上で定義される二次形式が、どんな種類に分類されるか?」

というもの。数学者たちが「似ているものは同じグループ、不思議なものは別のグループ」というふうに分類しようとしているんです。

■ なぜこれがヒルベルトの問題なの?

ドイツの天才数学者ダフィッド・ヒルベルトが1900年に出した「23の未解決問題」の中で、

第11問:「代数体上の二次形式を、どのように分類できるか?」

という問題が提唱されました。

そのシンプルさに反して、非常に深い内容を突く問いなのです。

■ 解決までの道のり:数論と幾何の大合唱!

この問題のキモは:

どの代数体を考えるかによって、二次形式の性質がガラリと変わる。

単なる「基底変更」では違いがわからないケースも多く、

整数論や類体論、p進数、局所体、大域体といった高度な数論が登場します。

● キーワード:局所–大域原理

ここで登場する重要な考え方が、局所–大域原理。

この理論を先導したのが、ヘルマン・ミンコフスキーやアドルフ・フルヴィッツ、そして特に有名なのが……

■ 誰が解決したの? ハッセと局所–大域原理の魔法

● 主役はヘルムート・ハッセ(Helmut Hasse)!

ハッセが打ち立てたのが、ハッセ–ミンコフスキーの局所–大域原理:

ある二次形式が代数体上で表現できるかどうかは、すべての局所体(例えば Qpや R)で調べればわかる!

つまり局所的にOKなら大域的にもOK、という強力な橋渡しになります。

これにより、有理数体などにおける二次形式の分類は大幅に進展し、問題は事実上解決されたと見なされます。

■ でも、ほんとうに「完全」に解決したの?

ハッセのおかげで完全解決した!と思ったあなた……少し待ってください。

● 何が「部分的」なのか?

ヒルベルトが望んだのは:

- すべての代数体

- 任意の次数の二次形式

- 具体的かつ計算できる分類

というもの。しかし、ハッセの理論が扱うのは、限られた「単純な代数体」「低次の形式」。

● より複雑な世界では?

例えば:

- 多重拡大を持つ代数体

- 整数環上の二次形式

- 変数の多い高次元形式

などになると、局所–大域原理だけでは不完全な結果が出てくる場合があります。

したがって、第11問題は「広範に解明されたが、完全には終わっていない」とされる問題でもあります。

■ 実は奥深い応用もあるんです!

この分類理論は抽象数学にとどまらず、以下の分野へ波及しています:

- 符号理論(誤り訂正コード)

- 暗号理論(格子暗号など)

- 数論幾何、モジュラー形式、保型形式

つまり、現代の数学・情報科学の基盤となっている知見です。

■ 第11問が残したもの:知のターニングポイント

この問題がもたらした功績は多岐にわたり:

- 局所–大域原理の確立

→ 類体論、整数論、保型形式へと拡大する数論的視点 - 数体の構造を空間的に理解する力

→ 数論幾何学・算術代数幾何へと進展 - 抽象理論と具体計算の融合

→ コンピュータを活用した代数体計算や暗号技術を促進 - 「局所情報から数学構造は理解できるか?」という本質的問い

→ 局所–大域アプローチの限界と可能性の研究へ

■ まとめ!

最後に要点を簡単に整理します👇

- 第11問:「代数体上の二次形式の分類」を求める問題

- 二次形式:ax^2+bxy+cy^2 のような式

- 代数体:有理数から拡大した数の世界

- ハッセの局所–大域原理によって、分類は大きく進展!

- しかし、全代数体・高次域での「完全」分類にはまだ未到達

- 応用は暗号、符号、数論幾何、計算数学など多方面に及ぶ

ヒルベルトの問いに答えるたび、数学は「深い問いを解く」だけでなく、「さらに問いを生む」仕組みを育んできました。

第11問も、その壮大な物語の中で“一歩先”に道を拓いた重要な節目です!

次回は第12問!

いよいよシリーズも後半戦。新たな展開にご期待ください🌟