ネットの怖い話で有名な『海を見たらあかん日』や『海からやってくるモノ』には、家の前に籠を掲げる風習やそれについての柳田国男の著作の話が登場します。ここでは、その著作はどれなのか、そして内容を解説していきます。

『海からやってくるモノ』の柳田国男の言及

ネット上の怪談の中でもかなり有名な話でもある『海からやってくるモノ』は洒落怖の話の一つです。これには、そのエピローグの部分で柳田国男の著作に関して言及があります。

その部分を抜き出してみると、以下のようになります。

昔読んだ柳田国男に、笊や目籠を魔除けに使う風習と、海を見ることを忌む日の話があったのを思い出したが、今手元にないので比較できない。

また、同じ地域の話なのではといわれていて同じく有名な『海を見たらあかん日』にも、家の前に籠を掲げている風習が登場します。

この柳田国男の言及は、本文では手元にないという形で具体的には明かされていません。

ですが、実際に彼の著作には確かにそのような言及が存在します。

以下では、この部分に関して該当する部分を紹介していきます。

『海からやってくるモノ』の柳田国男の該当部分

『海からやってくるモノ』で言及される柳田国男の著作は、彼の書いた『一つ目小僧その他』という文献に実際に言及があります。

一つ目小僧その他の自序の部分にかごを掲げる風習について書かれています。

その部分は国立国会図書館デジタルコレクションでネット上に公開されているので、読むことができます。ただし旧字体ですが。

その部分を引用して現代語に直すと、以下のようになります。

・・・これに反していわゆる一つ目小僧様のほうは、今でも年毎に武相の野の村を訪れていたのであった。

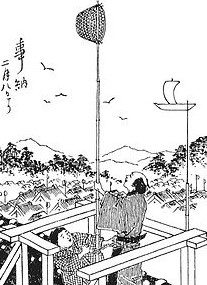

二月と十二月の八日節句の前の晩に、門に目籠を高々と掲げて、目の数をもってこれと対抗しようとしたり、・・・

強調した目籠を掲げる部分は、昔の文献に挿絵が書かれており、以下の図のようなものであったと推測されます。

この風習はどこの地域のものなのでしょうか?

籠を掲げる武相の村とはどこ?

上で引用した通り、この風習は武相の野の村という風に書かれています。

武相の村というのはどこなのでしょうか?

武相というのは、一定の範囲を指す言葉であり、東京都南多摩地域と神奈川県相模原市周辺を指す総称です。

これは江戸時代までの区分でいうところの武蔵国と相模国の境目に集まっている地域なので、頭文字をとって「武相」と呼ばれます。

具体的な市町村でいうと、町田、相模原、大和、海老名、綾瀬、厚木、座間あたりがここに該当します。

籠を掲げるのはなぜ?

籠を掲げているのは、この地域の風習では一つ目小僧に対抗するためというのが目的です。

なぜか語で対抗できるのかというと、以下のような理屈があるとされています。

籠は編み込んでできた六角形などの空白の部分が「目」と呼ばれることはよく知られています。

一つ目小僧は目が一つしかないため、籠イコール「目が多い」ものには弱いと考えられたことから籠を掲げるという発想が出てきたといわれています。

あるいは、籠の目の数を数えている間に時間がたって帰らなければならなくなるから、という説もあります。

武相が『海からやってくるモノ』の場所なのか?

ではそうなると武相の周辺が『海からやってくるモノ』や『海を見たらあかん日』の場所なのでしょうか?

これについては、おそらく舞台になった場所とは異なると考えられます。

確かに、武相の周辺は海に近い地域ではあります(内陸のほうではない)。

しかしながら、ここでの風習における籠を掲げる目的は一つ目小僧に対抗するという点や、この風習と海が関連づいてはいないという点などから、実際には異なる地域だと考察できます。

となると、『海からやってくるモノ』の語り手は、手元に柳田国男の著作がなかったものの記憶には風習の知識が残っていたので、それに関連して最後に言及したと考えられます。

まとめ

- ネット上の怖い話の『海からやってくるモノ』には、籠を家の前に置いて魔除けにする柳田国男に関する言及がある。

- 言及されている柳田国男の文章は、『一つ目小僧その他』の自序の中に登場する。

- その風習が残っているのは武相の地域であると書かれている。

籠の目の数によって対抗するというのはユニークな発想ですね。