地球みたいなまる~い球の表面に、できるだけバランスよく点を置くにはどうすればいい?

その点たち、バラバラ?密集?それとも…?

そんな素朴だけど超奥が深い問題に挑戦するのが、今回ご紹介するスメイルの第7問題「2-球面上の点の分布」です!

まるで宇宙の星々のように、球の上に広がる点たち。その配置には、数学・物理・アルゴリズムの叡智がギュッと詰まっているんです。今回はこの問題を、ポップにガッツリ掘り下げていきましょう〜!

2-球面上の点って何?

まず、「2-球面」って聞き慣れない言葉ですよね。これは簡単に言うと、3次元空間に浮かぶ“普通の球の表面”のことです!

- 数学的には「単位球面 S²」と呼ばれることもあります。

- 地球儀みたいな、完全にツルッとした丸い球を想像してください。

- この「表面」に、たとえば10個とか100個とか、点を置いていくのが今回の舞台です。

そしてその上での問いが、次のようなもの:

「どうやって点を並べれば、なるべく『等間隔っぽく』なるの?」

「一番“自然で対称的”な配置ってどんなもの?」

数学的にはこれを「点の分布」と呼びます。

点の分布ってどう測るの?

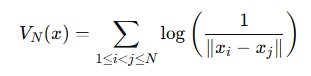

ここで登場するのが、エネルギーっぽい数式 VN(x):

ちょっと怖い顔をしてますが、簡単に言うと:

- N個の点 x1,x2,…,xNが球面上にあります。

- それぞれの点の距離を使って、「全体の“エネルギー”」っぽいものを定義します。

- このエネルギー(ログを使った式)をできるだけ小さくするような配置を探したいのです。

つまり:

🧲「点どうしができるだけ離れるように配置せよ!」

という命令!

物理でいうところの反発しあう粒子が球の表面に乗っているイメージです。電荷のようなものを持った点たちが、「うわ、近づきたくない〜!」って言いながら最適なバランスで散らばっていく。

そんな様子を数式で表したのがこの VN(x)なんです。

トムソン問題との関係

ここでちょっと似た有名な問題をご紹介。

それが物理の世界でも登場する「トムソン問題」です!

- これは、電荷を持ったN個の粒子が球面上で最も安定する配置を求める問題。

- 実際には水素原子や分子構造のモデルにも関係していて、科学でもガチ重要。

- トムソン問題では、エネルギー関数として「反比例(Coulombポテンシャル)」が使われます。

今回のスメイルの問題では、ログ関数を使った“似たけど違う”エネルギー最小化をやるわけです。

でも基本の思想は同じ。「点と点が近いとエネルギーが高い → 避け合うように配置したい」という力学的なイメージです!

アルゴリズムで「最良の分布」を探せ!

スメイルの問題の核心はここにあります。

「良い点の配置(=低エネルギー)を、効率よく見つけるアルゴリズムを作ってほしい!」

ただ単に「一番低くなる配置を手作業で探せ」って話じゃなくて、

「100個でも1000個でも、計算機でサクッと配置できる方法を知りたい!」というのがこの問題の真髄。

ここで求められているのは:

- 数学的に“正しい”だけじゃなく

- 計算時間も効率的(多項式時間など)で

- 現実的に大規模なNでも使える

そんなスーパーアルゴリズム!

でも…現状これはまだ未解決。

特に大きなN(たとえば10000個とか)になると、急激に難易度が上がります。

解けたら何が起きるの?発展する?

この問題、地味に見えて実はものすごく応用範囲が広いんです!

🔬 物理学への応用

- 原子核モデルや分子構造の理論に活かされる

- プラズマや天体分布など、自然界の現象とも関係あり

💻 情報科学への応用

- グラフィックス(球面上の均等な点配置)

- マルチサンプル(球面上のセンサー配置、VR空間での視点分布)

🎲 数学的な発展

- ポテンシャル理論、最適化理論の発展

- 数値解析のアルゴリズムにも影響

つまり、「2-球面上の点をどう並べるか?」という一見ピュアな問題が、宇宙の構造からコンピュータの動作まで、ありとあらゆる分野に関わってくるんです!

今どうなってるの?どこまで分かってる?

この問題に対して、今までに多くの研究者が挑んできました。

- 小さなN(例:N=4,6,12など)では最適な配置が理論的に知られている

- 対称性を利用して、「きれいな形」が導き出せることもあります(正四面体、正十二面体など)

- ランダムに点をばらまいて、エネルギーを下げていくシミュレーション的手法(モンテカルロ法)も使われています

でも…

「すべてのNに対して、効率的に“ベストな点配置”を見つけるアルゴリズム」

はまだ見つかっていません。

だからこそ、スメイルはこの問題を未解決のリストに入れたんですね。

おわりに:なぜこの問題はロマンなのか?

2-球面上の点の分布。言葉にするとシンプルだけど、その背後には、

- 数学的美しさ(対称性や最小化)

- 物理的直感(反発する点のバランス)

- 実用的な価値(最適配置、分布制御)

がぎゅっと詰まっています。

そして何より、「どうやって計算するか」という計算理論の核心にも触れているところが、現代らしいんです。

🔍 まとめ:この記事のポイント

- 2-球面とは「普通の球の表面」のこと。地球の表面みたいなものです。

- スメイルの第7問題は、球面上にN個の点をバランスよく配置することに関する未解決問題です。

- ログポテンシャルのエネルギーを最小化する配置を探す必要があります。

- これはトムソン問題と似た性質を持ち、物理学・計算機科学・数論など多くの分野に関わります。

- まだ完全に解かれていないけれど、もし解決できれば「美しく賢い配置アルゴリズム」が誕生する可能性も!

次回の「帰れま18」では、スメイル問題第8問に進みます。

次もポップに深掘りしていきますのでお楽しみに〜! 🎉